慶祝の鯉【吉兆】

日本画家の徳永春穂によって描かれ、

熟練職人が丹念に製作した最高級の逸品

絹の風合いを持つジャガード織りの素材には、歴代の貴族が好んで用いた高貴な桐竹鳳凰と麒麟文様が織り込まれています。伝統の手染め友禅ぼかしの技法で染め上げ、金の輝きをちりばめてより豪華絢爛に仕上げました。吹流しは、吉兆柄の波立涌文様を基調とする伝統の五色。中心には登龍門伝説の龍がより飛躍するようにと、翼を持つ最高位の飛龍を描きました。

慶祝の鯉【吉兆】

-

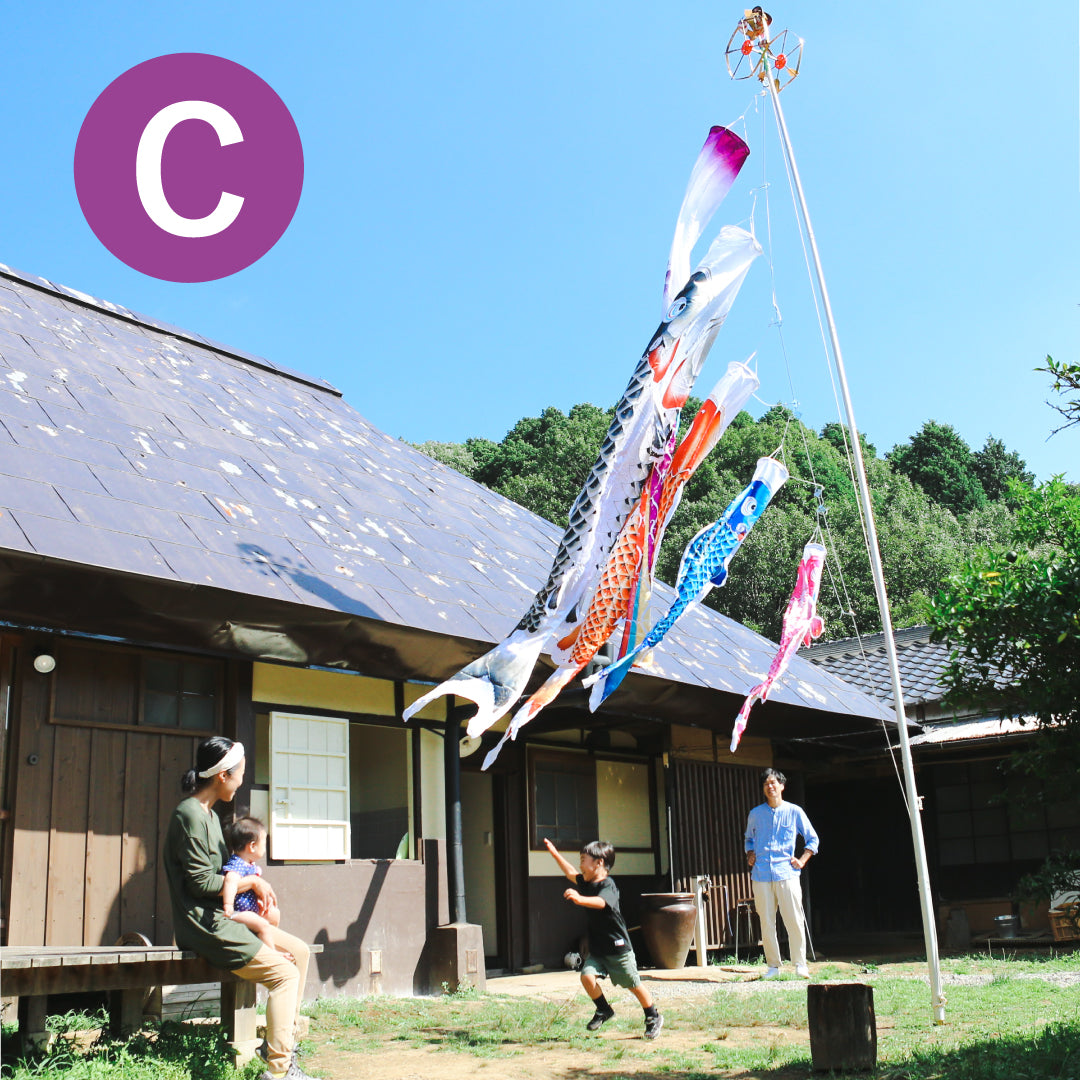

慶祝の鯉【吉兆】庭園スタンド6点セット

通常価格 $784.00から(税込)通常価格単価 あたり

-

慶祝の鯉【吉兆】ガーデン6点セット

通常価格 $720.00から(税込)通常価格単価 あたり

-

慶祝の鯉【吉兆】6点にわデコセット 徳永こいのぼり

通常価格 $471.00から(税込)通常価格単価 あたり

-

慶祝の鯉【吉兆】プレミアムベランダスタンドセット

通常価格 $603.00から(税込)通常価格単価 あたり

-

室内飾り鯉のぼり 慶祝の鯉 吉兆

通常価格 $516.00(税込)通常価格単価 あたり -

空に泳ぐ 室内飾り鯉のぼり 吉兆

通常価格 $395.00(税込)通常価格単価 あたり -

まどデコセット 慶祝の鯉 吉兆

通常価格 $383.00から(税込)通常価格単価 あたり