ひなまつりは愛情をそそぐ日

産まれてから初節句を迎え、毎年めぐる季節の中で訪れる【 桃の節句 】毎年思い出を積み重ねていく中で、あらためてお子さまの成長を感じられるお祝いの日。季節を節目に子どもの成長と幸福を祈る文化。日本ならではのお祝いのカタチ。

健やかに育ちますように。

【”桃の節句”の過ごし方】

お節句は、産まれてきてくれてありがとうを伝える日。

あなたを大切にするという思い。

【晴れと暮らす】では、雛人形の販売だけでなく、桃の節句を楽しむ【過ごし方】をはじめ、お節句のあり方と共に、鯉のぼりを手放す日まで、ひとりひとりの桃の節句に寄り添いたいと思っています。

晴れと暮らす

オリジナル雛人形collection

オリジナル雛人形をはじめ、大人気Pucaシリーズや作家ものまで他店人はない取り揃えました。

そして、新たな取り組みとして、安心してお節句をお祝いいただけますよう、全ての雛人形をご祈祷しお届けさせていただいております。どうぞ、素敵な桃の節句をお過ごしいただけますように。

- 総合

- 雛人形

- いろどり

-

甘酒 岡山産フルーツ 4本セット

通常価格 ¥2,160 JPY(税込)通常価格単価 / あたり -

甘酒 岡山産フルーツ 6本 ギフトセット

通常価格 ¥4,320 JPY(税込)通常価格単価 / あたり -

すずめ茶器 7.5湯のみ 白

通常価格 ¥770 JPY(税込)通常価格単価 / あたり -

つよいこグラス S・Mサイズ

通常価格 ¥462 JPYから(税込)通常価格単価 / あたり

-

ギフトカード 音彩メモリー《 ひなまつり 》

通常価格 ¥5,500 JPY(税込)通常価格単価 / あたり -

花ころも たいよう【おすべらかし】選べる3種の屏風 Puca プーカの衣装着 【数量限定】

通常価格 ¥128,000 JPYから(税込)通常価格単価 / あたり

-

花ころも たいよう【割り毛】選べる3種の屏風 Puca プーカの衣装着 【数量限定】

通常価格 ¥128,000 JPYから(税込)通常価格単価 / あたり

-

花ころも 春-はる-【おすべらかし】選べる3種の屏風 Puca プーカの衣装着 【数量限定】

通常価格 ¥128,000 JPYから(税込)通常価格単価 / あたり

-

花ころも 春-はる-【割り毛】選べる3種の屏風 Puca プーカの衣装着 【数量限定】

通常価格 ¥128,000 JPYから(税込)通常価格単価 / あたり

-

花ころも 琥珀-こはく-【おすべらかし】選べる3種の屏風♪ Puca プーカの衣装着 【数量限定】

通常価格 ¥128,000 JPYから(税込)通常価格単価 / あたり

-

花ころも 琥珀-こはく-【割り毛】選べる3種の屏風 Puca プーカの衣装着 【数量限定】

通常価格 ¥128,000 JPYから(税込)通常価格単価 / あたり

-

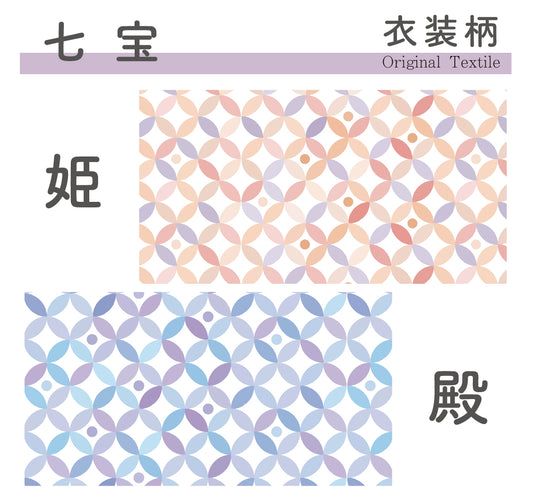

花ころも 七宝-しっぽう-【おすべらかし】選べる3種の屏風 Puca プーカの衣装着 【数量限定】

通常価格 ¥128,000 JPYから(税込)通常価格単価 / あたり

-

花ころも 七宝-しっぽう-【割り毛】選べる3種の屏風 Puca プーカの衣装着 【数量限定】

通常価格 ¥128,000 JPYから(税込)通常価格単価 / あたり

-

花ころも のしめ【おすべらかし】選べる3種の屏風 Puca プーカの衣装着 【数量限定】

通常価格 ¥128,000 JPYから(税込)通常価格単価 / あたり

-

花ころも のしめ【割り毛】選べる3種の屏風 Puca プーカの衣装着 【数量限定】

通常価格 ¥128,000 JPYから(税込)通常価格単価 / あたり

-

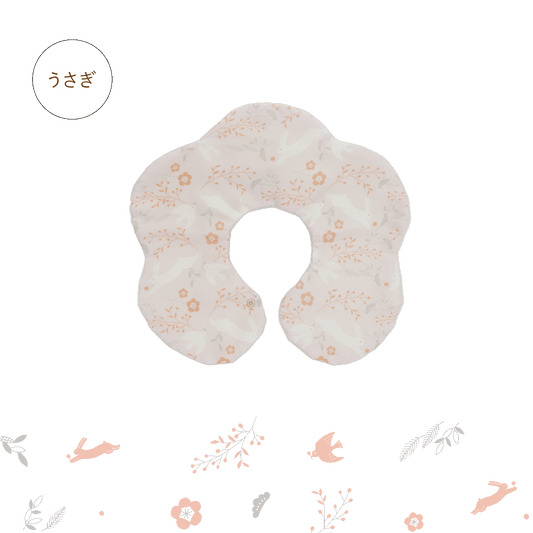

花ころも うさぎ【おすべらかし】選べる3種の屏風♪ Puca プーカの衣装着 【数量限定】

通常価格 ¥128,000 JPYから(税込)通常価格単価 / あたり

-

花ころも うさぎ【割り毛】選べる3種の屏風 Puca プーカの衣装着 【数量限定】

通常価格 ¥128,000 JPYから(税込)通常価格単価 / あたり

-

色かさね なでしこ色

通常価格 ¥33,280 JPY(税込)通常価格単価 / あたり -

【Puca】お名前札 もなか ゆらり

通常価格 ¥7,700 JPY(税込)通常価格単価 / あたり

-

Puca 刺繍名前飾り 【くるくる】

通常価格 ¥13,200 JPY(税込)通常価格単価 / あたり

-

花ころも 七宝-しっぽう-【おすべらかし】選べる3種の屏風 Puca プーカの衣装着 【数量限定】

通常価格 ¥128,000 JPYから(税込)通常価格単価 / あたり

-

花ころも 七宝-しっぽう-【割り毛】選べる3種の屏風 Puca プーカの衣装着 【数量限定】

通常価格 ¥128,000 JPYから(税込)通常価格単価 / あたり

-

花ころも 琥珀-こはく-【割り毛】選べる3種の屏風 Puca プーカの衣装着 【数量限定】

通常価格 ¥128,000 JPYから(税込)通常価格単価 / あたり

-

花ころも 琥珀-こはく-【おすべらかし】選べる3種の屏風♪ Puca プーカの衣装着 【数量限定】

通常価格 ¥128,000 JPYから(税込)通常価格単価 / あたり

-

花ころも のしめ【割り毛】選べる3種の屏風 Puca プーカの衣装着 【数量限定】

通常価格 ¥128,000 JPYから(税込)通常価格単価 / あたり

-

花ころも のしめ【おすべらかし】選べる3種の屏風 Puca プーカの衣装着 【数量限定】

通常価格 ¥128,000 JPYから(税込)通常価格単価 / あたり

-

花ころも うさぎ【おすべらかし】選べる3種の屏風♪ Puca プーカの衣装着 【数量限定】

通常価格 ¥128,000 JPYから(税込)通常価格単価 / あたり

-

花ころも 春-はる-【おすべらかし】選べる3種の屏風 Puca プーカの衣装着 【数量限定】

通常価格 ¥128,000 JPYから(税込)通常価格単価 / あたり

-

花ころも たいよう【割り毛】選べる3種の屏風 Puca プーカの衣装着 【数量限定】

通常価格 ¥128,000 JPYから(税込)通常価格単価 / あたり

-

花ころも たいよう【おすべらかし】選べる3種の屏風 Puca プーカの衣装着 【数量限定】

通常価格 ¥128,000 JPYから(税込)通常価格単価 / あたり

-

花ころも うさぎ【割り毛】選べる3種の屏風 Puca プーカの衣装着 【数量限定】

通常価格 ¥128,000 JPYから(税込)通常価格単価 / あたり

-

花ころも 春-はる-【割り毛】選べる3種の屏風 Puca プーカの衣装着 【数量限定】

通常価格 ¥128,000 JPYから(税込)通常価格単価 / あたり

-

季色 あけぼの(春)-ときいろ- 親王飾り 雛人形

通常価格 ¥88,000 JPY(税込)通常価格単価 / あたり -

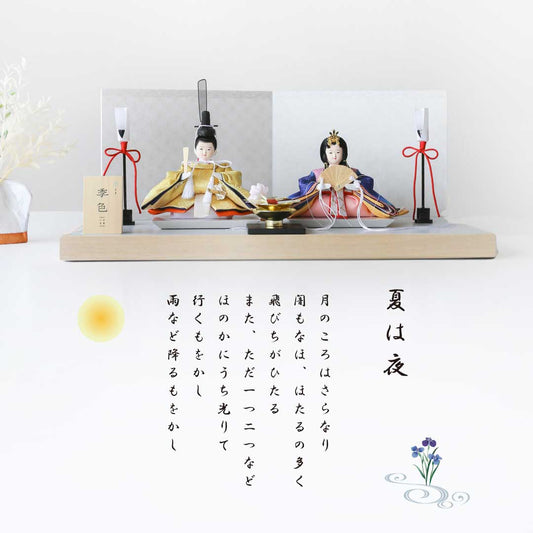

季色 よる(夏)-ときいろ- 親王飾り 雛人形

通常価格 ¥88,000 JPY(税込)通常価格単価 / あたり -

季色 つとめて(冬)-ときいろ- 親王飾り 雛人形

通常価格 ¥88,000 JPY(税込)通常価格単価 / あたり -

季色 ゆうぐれ(秋)-ときいろ- 親王飾り 雛人形

通常価格 ¥88,000 JPY(税込)通常価格単価 / あたり -

親王平飾り 次郎左衛門雛 清水久遊 正絹 創作古典人形

通常価格 ¥267,000 JPY(税込)通常価格単価 / あたり -

幸一光 | Simple Modern hina 03

通常価格 ¥115,000 JPY(税込)通常価格単価 / あたり -

幸一光 | Simple Modern hina 04

通常価格 ¥115,000 JPY(税込)通常価格単価 / あたり -

『花の宴』 灰原愛の雛人形

通常価格 ¥99,000 JPY(税込)通常価格単価 / あたり

-

甘酒 岡山産フルーツ 6本 ギフトセット

通常価格 ¥4,320 JPY(税込)通常価格単価 / あたり -

甘酒 岡山産フルーツ 4本セット

通常価格 ¥2,160 JPY(税込)通常価格単価 / あたり -

すずめ茶器 7.5湯のみ 白

通常価格 ¥770 JPY(税込)通常価格単価 / あたり -

つよいこグラス S・Mサイズ

通常価格 ¥462 JPYから(税込)通常価格単価 / あたり

-

【PucaStyle】HAREGI(晴れ着)のしめ

通常価格 ¥6,270 JPY(税込)通常価格単価 / あたり -

【PucaStyle】HARE ERI(晴れ襟)うさぎ

通常価格 ¥2,200 JPY(税込)通常価格単価 / あたり -

【PucaStyle】HAREGI(晴れ着)うさぎ

通常価格 ¥6,270 JPY(税込)通常価格単価 / あたり -

【PucaStyle】HARE ERI(晴れ襟)のしめ

通常価格 ¥2,200 JPY(税込)通常価格単価 / あたり -

やわらかな曲線の鉢(大) 萩焼

通常価格 ¥3,960 JPY(税込)通常価格単価 / あたり -

木の葉鉢 卯の花 萩焼

通常価格 ¥1,650 JPY(税込)通常価格単価 / あたり -

椿花銘々皿 2枚セット 萩焼

通常価格 ¥1,650 JPY(税込)通常価格単価 / あたり -

-

-

甘酒 岡山産米アケボノ 《 プレーン 》

通常価格 ¥540 JPY(税込)通常価格単価 / あたり -

甘酒 岡山産フルーツ 《 白桃 》

通常価格 ¥540 JPY(税込)通常価格単価 / あたり -

甘酒 岡山産フルーツ 《 ピオーネ 》

通常価格 ¥540 JPY(税込)通常価格単価 / あたり -

甘酒 岡山産フルーツ 《 レモン 》

通常価格 ¥540 JPY(税込)通常価格単価 / あたり -

甘酒 岡山産フルーツ 《 マスカット 》

通常価格 ¥540 JPY(税込)通常価格単価 / あたり

初節句とは、赤ちゃんが生まれて初めて迎える節句のことを指し、男の子は5月5日の「端午の節...

初節句の祝いは、一生に一度のはじめてのお節句のことを言います。「お宮参り」や「お食い初め」と同...

立春を迎えると、暦の上では春。それから半月ほどで二十四節気は立春から雨水へと変わります。雛人形...

思い出を残しながら楽しむプレゼント特典♪

初節句から、お子さまが成長する中での季...